Was ist das Reinheitsgebot?

Das Reinheitsgebot ist weit über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannt und gilt als Symbol für Qualität und Tradition. Im Jahr 2016 wurde sein 500-jähriges Bestehen gefeiert – ein eindrucksvolles Zeugnis seiner Bedeutung und Beständigkeit. Ursprünglich am 23. April 1516 in Ingolstadt von den bayerischen Herzögen Wilhelm IV. und Ludwig X. als Teil einer Landesordnung erlassen, galt sie zunächst nur für das Herzogtum Bayern. Im Laufe der Zeit übernahmen jedoch immer mehr Regionen die Regelung, bis sie 1906 im gesamten Deutschen Reich als verbindliches Gesetz eingeführt wurde.

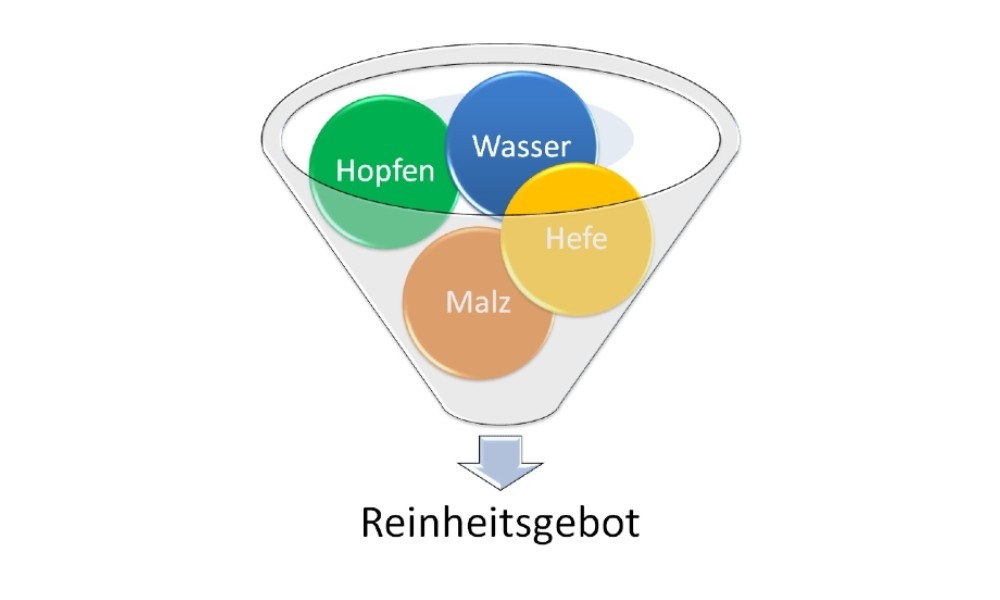

Das historische Gesetz schreibt vor, dass Bier nur aus Wasser, Malz, Hopfen und Hefe gebraut werden darf. Es schützt nicht nur die Reinheit des Bieres, sondern steht auch für den Erhalt des traditionellen Brauhandwerks. Als älteste noch gültige lebensmittelrechtliche Vorschrift der Welt bildet das Reinheitsgebot die Grundlage einer außergewöhnlichen Brautradition. Im Ursprungsland Deutschland gibt es heute über 1.500 Brauereien, die täglich eine beeindruckende Vielfalt schaffen: Aus nur vier natürlichen Zutaten entstehen über 40 Biersorten und rund 7.000 verschiedene Marken, die weltweit für ihre Qualität geschätzt werden.

Wird in deutschen Brauereien noch nach dem Reinheitsgebot von 1516 gebraut?

Die deutschen Brauereien halten sich auch heute noch an die Vorgaben des Reinheitsgebotes von 1516, auch wenn sich die Herstellungsweise grundlegend geändert hat. Das ursprüngliche Reinheitsgebot diente als Grundlage für das heutige Vorläufige Biergesetz, das nach wie vor die Bierherstellung in Deutschland regelt. Damit bleibt deutsches Bier ein Naturprodukt, das sich an den Grundsätzen des historischen Gebots orientiert. Allerdings wird Bier längst nicht mehr so gebraut wie vor über 500 Jahren – offene Bottiche und offenes Feuer sind Relikte der Vergangenheit, die man heute nur noch in Brauereimuseen bestaunen kann.

Stattdessen findet die Bierproduktion in hochmodernen Brauanlagen statt, die höchsten hygienischen Standards entsprechen. Durch technische Innovationen konnte der Brauprozess im Laufe der Zeit erheblich verfeinert und optimiert werden. So lassen sich in modernen Anlagen alle Schritte des Brauprozesses von der Verarbeitung der Rohstoffe bis zur Gärung exakt steuern und überwachen. Im Mittelpunkt steht dabei immer die Qualität der natürlichen Zutaten, die streng kontrolliert und ausgewählt werden.

Auch wenn sich die Technik verändert hat, ist das Grundprinzip gleich geblieben: Bier wird nur aus Wasser, Malz, Hopfen und Hefe hergestellt. Im Gegensatz zu vielen Brauereien im Ausland verzichten die deutschen Hersteller konsequent auf künstliche Zusatzstoffe wie Aromen, Farbstoffe, Konservierungsmittel, Emulgatoren oder Enzyme. Dieses Bekenntnis zu Reinheit und Natürlichkeit macht den Brauprozess in Deutschland deutlich anspruchsvoller und aufwändiger, trägt aber wesentlich zum internationalen Ruf deutscher Braukunst bei.

Welche Zusatzstoffe sind bei der Herstellung von Bier nach dem Reinheitsgebot verboten?

Das Reinheitsgebot legt nicht nur fest, welche Zutaten bei der Bierherstellung erlaubt sind, sondern auch, welche nicht. Deutsche Brauereien, die nach dem Reinheitsgebot brauen, dürfen keine Aromen, Farbstoffe, Stabilisatoren, Enzyme, Emulgatoren oder Konservierungsstoffe verwenden. Die Bierherstellung bleibt damit streng auf die vier natürlichen Zutaten Wasser, Malz, Hopfen und Hefe beschränkt. Dieser Verzicht macht den Brauprozess zwar deutlich aufwändiger, trägt aber wesentlich zur Qualität und Reinheit des deutschen Bieres bei.

Im Rahmen des europäischen Zusatzstoffrechts gemäß Verordnung (EU) Nr. 1129/2011 sind folgende Zusatzstoffe ausgeschlossen:

- E 150 a – d Zuckerkulör

- E 210 – E 213 Benzoesäure

- E 200 – E 203 Sorbinsäure

- E 220 – E 228 Schwefeldioxid

- E 270 Milchsäure

- E 300 Ascorbinsäure

- E 301 Natriumascorbat

- E 330 Zitronensäure

- E 405 Propylenglykolalginat

- E 414 Gummi arabicum

- E 950 Acesulfam K

- E 951 Aspartam

- E 954 Saccharin und seine Na-, K- und Ca-Salze

- E 955 Sucralose

- E 959 Neohesperidin DC

- E 961 Neotam

- E 962 Aspartam-Acesulfamsalz

Diese strenge Beschränkung unterstreicht die hohe Qualität und Reinheit des deutschen Bieres. Dass zahlreiche Zusatzstoffe, die in vielen anderen Ländern erlaubt sind, hier verboten bleiben, zeigt den hohen Qualitätsanspruch, der mit dem Reinheitsgebot verbunden ist. Das wissen Brauer und Verbraucher weltweit zu schätzen.

Wo ist das Reinheitsgebot verankert und wie wird es kontrolliert?

Rechtlich verankert ist das Reinheitsgebot im „Vorläufigen Biergesetz“ in Verbindung mit der „Zusatzstoff-Zulassungsverordnung“. Das Gesetz schreibt vor, dass zum Brauen von Bier nach dem Reinheitsgebot grundsätzlich nur Wasser, Malz, Hopfen und Hefe verwendet werden dürfen. Wer in Deutschland Bier nach dem Reinheitsgebot braut, stellt ein geschütztes „traditionelles Lebensmittel“ her und darf die zahlreichen, meist künstlichen Zusatzstoffe (E), die die EU für das Brauen zugelassen hat, nicht verwenden. Für die Überwachung der lebensmittelrechtlichen Vorschriften sind wie bei allen anderen Lebens- und Genussmitteln die Behörden der Bundesländer zuständig.

Warum wurde das Reinheitsgebot 1516 erlassen und wie hat es sich entwickelt?

Das Reinheitsgebot von 1516 wurde in Ingolstadt in Bayern erlassen und war der Höhepunkt einer langen rechtlichen Entwicklung zur Sicherung der Bierqualität. Bier war damals ein Grundnahrungsmittel, und gesetzliche Regelungen sollten sowohl die Reinheit als auch die Sicherheit des Getränks gewährleisten. Die bayerischen Herzöge Wilhelm IV. und Ludwig X. verfolgten mit dieser Regelung drei wesentliche Ziele: Schutz vor gesundheitsschädlichen Inhaltsstoffen, Regulierung der Bierpreise und Sicherung der Getreideressourcen für die Brotherstellung.

Zum einen sollte die Verwendung minderwertiger oder giftiger Zutaten verhindert werden, die damals von unseriösen Brauern häufig verwendet wurden, um dem Bier zusätzliche Eigenschaften wie Bitterkeit oder berauschende Wirkung zu verleihen. Giftige Substanzen wie Stechapfel, Tollkirsche oder Binsenkraut stellten eine ernsthafte Gefahr dar. Zweitens schützte das Gesetz die Bevölkerung vor überhöhten Preisen, indem es die Inhaltsstoffe und deren Qualität klar definierte. Drittens diente es dazu, die Verwendung von Weizen für die Bierherstellung zu verbieten, um das für die Brotherstellung wichtige Getreide zu sichern.

Die Idee des Reinheitsgebots basierte auf älteren lokalen Regelungen, wie sie z.B. in Augsburg (1156), Nürnberg (1305) oder Weimar (1348) bestanden. Mit der Ausdehnung des bayerischen Herrschaftsgebietes gewann das Reinheitsgebot an Bedeutung und setzte sich auch in anderen Regionen durch. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts übernahmen auch andere deutsche Länder wie Baden (1896) und Württemberg (1900) das Reinheitsgebot, bevor es 1906 durch ein Reichsgesetz für ganz Deutschland verbindlich wurde.

Bis heute ist das Reinheitsgebot ein zentraler Bestandteil der deutschen Braukunst. Die Europäische Union hat es als „kulinarisches Erbe Europas“ anerkannt und zahlreiche regionale Bierspezialitäten wie „Bayerisches Bier“, „Kölsch“ oder „Münchner Bier“ verdanken ihre geschützte geographische Angabe der Einhaltung dieses Gebotes. Darüber hinaus genießt Bier nach dem Reinheitsgebot den Status eines geschützten „traditionellen Lebensmittels“. Es steht nicht nur für Qualität und Handwerk, sondern auch für eine weltweit einzigartige Brauvielfalt, die über Jahrhunderte gewachsen ist und die es zu bewahren gilt.

Warum gibt es ein „Deutsches Reinheitsgebot“ und ein „Bayerisches Reinheitsgebot“? Was ist der Unterschied?

Umgangssprachlich werden heute beide Begriffe parallel für ein und dieselbe Vorschrift verwendet. Streng historisch und wörtlich genommen gibt es kein „Deutsches Reinheitsgebot“ von 1516, da Bayern und die anderen heutigen Bundesländer erst viel später zum Deutschen Reich zusammengeschlossen wurden und das Reinheitsgebot für die Bierherstellung zunächst nur für Bayern galt. Das Bayerische Reinheitsgebot ist also der Ursprung dieser weltbekannten Institution. Erst durch das Reichsgesetz vom 3. Juni 1906 wurde das Reinheitsgebot für die Bierherstellung im Deutschen Reich einheitlich eingeführt. Daher spricht man heute allgemein vom Deutschen Reinheitsgebot.

Bier, das außerhalb Bayerns für den Export ins Ausland hergestellt wird, muss nicht unbedingt dem Reinheitsgebot entsprechen. Auch außerhalb Bayerns besteht in den 15 Bundesländern grundsätzlich die Möglichkeit, sogenannte „besondere Biere“ abweichend vom Reinheitsgebot herzustellen. Außerdem ist bei obergärigen Bieren die Verwendung bestimmter Zuckerarten erlaubt – eine Möglichkeit, von der allerdings nur wenige Spezialitätenbiere Gebrauch machen.

Woher kommt der Begriff Reinheitsgebot?

Die erste Erwähnung des Begriffs „Reinheitsgebot“ datiert vom 4. März 1918, als der bayerische Landtagsabgeordnete Hans Rauch erklärte: „Wir halten am Reinheitsgebot fest, weil wir der Tradition treu bleiben“. Noch 1908 war im Bayerischen Landtag von einem „Surrogatverbot“ die Rede. Als Surrogat (lat. surrogatus „Ersatz“) wird allgemein ein Ersatzstoff bezeichnet, der einen Stoff in einem Herstellungsverfahren ersetzt. Das „Reinheitsgebot“ als Ausdruck für die Beschränkung auf die vier ausschließlichen Rohstoffe zum Bierbrauen war dagegen viel verständlicher und setzte sich bald auch außerhalb Bayerns durch. Spätestens seit den 1950er Jahren war der Begriff weltweit bekannt. Als „Reinheitsgebot“ oder „Reinheitsgebot“ ging er auch in verschiedene juristische und technische Schriften ein.

Warum darf in deutschem Bier, das nach dem Reinheitsgebot gebraut wird, Weizenmalz verwendet werden, obwohl es nicht im Reinheitsgebot steht?

Weizenbiere hatten schon im 16. Jahrhundert eine lange Tradition. Dass Weizenmalz im Reinheitsgebot von 1516 dennoch nicht erwähnt wurde, lag nicht an Zweifeln an seiner „Reinheit“, sondern hatte einen anderen Grund: Weizen sollte damals vor allem als Brotgetreide verwendet werden, um die Ernährung der Bevölkerung zu sichern. Dass auch Herzog Wilhelm IV. nicht ernsthaft an der Eignung und Zulässigkeit von Weizenmalz zum Bierbrauen zweifelte, zeigt die Tatsache, dass er wenige Jahre nach dem Erlass des Reinheitsgebotes in Ingolstadt seinem niederbayerischen Landhofmeister gegen Zahlung einer beträchtlichen Geldsumme das ausschließliche Privileg zur Herstellung von Weizenbier erteilte.

Als 1567 das Brauen von Weizenbier im ganzen Herzogtum Bayern verboten wurde, weil dafür zu viel Weizen verbraucht wurde, waren nur die ursprünglichen Lizenznehmer von diesem Verbot ausgenommen. Das generelle Verbot blieb bis 1798 in Kraft. In der Zwischenzeit sicherten sich aber verschiedene Landesherren durch die Errichtung von privilegierten „Weißen Brauhäusern“ und die Vergabe von Weißbierbraurechten eine gute Einnahmequelle. Die „Weißen Brauhäuser“ gibt es übrigens noch heute.

Übrigens: Für die Herstellung untergäriger Biere (z.B. Pils, Export, helles oder dunkles Lagerbier) darf nach dem Reinheitsgebot bis heute nur Gerstenmalz verwendet werden, während für die Herstellung obergäriger Biere (z.B. Weizenbier) auch Malz aus anderen Getreidearten als Gerste verwendet werden darf. So wird z.B. für die Herstellung von Weiß- oder Weizenbier mindestens 50 Prozent Weizenmalz verwendet, aber auch Dinkel- und Roggenmalz für die Herstellung von obergärigen Bierspezialitäten. Die im Ausland oft übliche Verwendung von Mais und Reis ist in Deutschland dagegen nicht erlaubt.