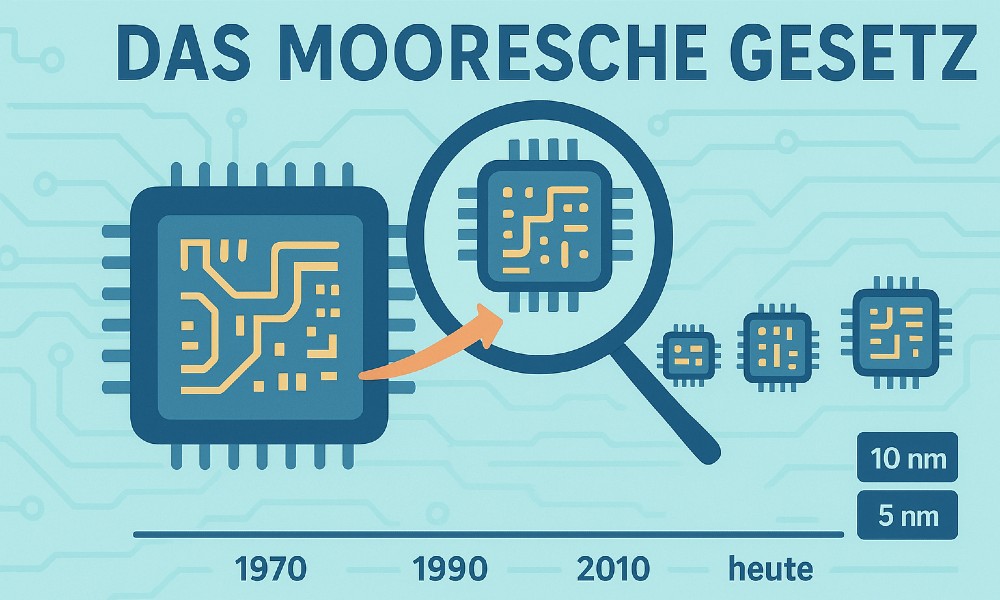

Das Mooresche Gesetz: Wachstum, Grenzen und Zukunft

Das Mooresche Gesetz ist eine 1965 von Gordon E. Moore formulierte empirische Beobachtung, dass sich bei annähernd gleichbleibenden Kosten etwa alle 18 bis 24 Monate die Anzahl der Transistoren auf einem integrierten Schaltkreis verdoppelt. Über Jahrzehnte diente diese Vorhersage als Motor für Fortschritt in der Halbleiterindustrie, trieb Miniaturisierung, Effizienzsteigerung und den Ausbau von Rechenleistung voran.

Doch inzwischen stößt dieses Gesetz an physikalische, technische und wirtschaftliche Grenzen: Quantenphänomene, Hitzeentwicklung, steigende Fertigungskosten und komplexere Designs machen eine weitere Skalierung immer schwieriger. Zwar gibt es bislang keine abrupte Abschaltung des Mooreschen Gesetzes, doch Wandel und ein graduelles Ende zeichnen sich ab. Es werden alternative Konzepte und neue Materialien benötigt, um auch über das Ende der reinen Verdoppelungsroutine hinaus Fortschritt zu ermöglichen.

Was ist das Mooresche Gesetz?

Das Mooresche Gesetz geht auf eine Beobachtung von Gordon Moore (Mitbegründer von Intel) aus dem Jahr 1965 zurück. Moore war damals Direktor für Forschung und Entwicklung bei Fairchild Semiconductor. Er stellte fest, dass sich die Anzahl der Komponenten (insbesondere Transistoren) auf integrierten Schaltkreisen in den Jahren zuvor ungefähr jährlich verdoppelt hatte, und prognostizierte, dass sich dieser Trend für etwa ein Jahrzehnt fortsetzen würde.

Später, etwa Mitte der 1970er Jahre, korrigierte Moore seine Schätzung: Anstelle einer jährlichen Verdoppelung sei eine Verdoppelung etwa alle zwei Jahre realistischer. Wichtig ist: Das Mooresche Gesetz ist kein Naturgesetz wie das Gesetz der Gravitation, sondern eine beständige, empirisch bestätigte Entwicklung, die der Halbleiterindustrie als Richtschnur und Zielgröße dient.

Was bedeutet das Mooresche Gesetz für die Elektronikentwicklung?

Das Mooresche Gesetz hatte enorme Auswirkungen auf die Elektronikentwicklung: Es lieferte ein Ziel, nach dem sich ganze Industriezweige ausrichteten – von Chipfabriken über Materialforschung bis hin zu Design und Fertigung. Dank der stetigen Verdopplung der Transistorenzahl konnten Chips immer leistungsfähiger werden. Gleichzeitig sank der Stromverbrauch pro Recheneinheit und die Geräte wurden kleiner und günstiger. Anwendungen, die früher undenkbar waren – wie leistungsstarke PCs, Smartphones, die mobile Kommunikation, das Internet der Dinge (IoT) und große Rechenzentren – basieren unmittelbar auf dieser Entwicklung.

Es wurden Innovationen in den Bereichen Lithographie, Verkabelung, Kühltechnik und Architekturen notwendig und gefördert, da die Industrie immer wieder neu darüber nachdenken musste, wie sich kleinere Strukturen präzise herstellen und gleichzeitig zuverlässig betreiben lassen. Layout-Techniken, neue Transistorformen (z. B. FinFETs, Gate-All-Around) und neue Materialien sowie immer schärfere Lithographieverfahren sind dem Druck geschuldet, Leistung, Energieeffizienz und Dichte weiter zu steigern.

Wo stößt das Mooresche Gesetz an seine Grenzen?

Es gibt mehrere Dimensionen, in denen das Mooresche Gesetz an seine Grenzen stößt:

Physikalische und technische Grenzen

Wenn Strukturen auf wenige Nanometer schrumpfen, werden Quanteneffekte wie Tunnelströme, Leckströme oder Variabilität in der Herstellung dominant. Das bedeutet, dass Elektronen „springen“ oder fließen, obwohl dies nicht vorgesehen ist, oder dass es schwierig wird, Gates zuverlässig zu steuern. Der Name eines Prozesses wie „2 nm“ ist inzwischen oft eher ein Marketing-Label als eine echte physische Maßzahl, da Gate-Längen oder Pitch-Maße oft viel größer sind. Auch Kühlung und thermisches Management werden zunehmend kritisch: Mehr Transistoren auf kleiner Fläche erzeugen höhere Leistungsdichten, was Hitzeprobleme verschärft. Drei-dimensionale Strukturen („3D-ICs“) bringen zusätzliche Herausforderungen bei der Wärmeabfuhr mit sich.

Wirtschaftliche und ökonomische Grenzen

Die Kosten für die Entwicklung, Ausrüstung und Fertigung neuer Fertigungsknoten (z. B. unter 28 nm) steigen stark an. Laut Analysen müssen moderne Lithographieanlagen, Masken, Reinräume und andere spezialisierte Geräte immens teuer sein. Ebenso steigen die Designkosten, da Entwürfe komplexer werden, die Fehleranfälligkeit größer und die Ausbeute kritischer wird – kleine Unregelmäßigkeiten führen bei neuen Knoten schneller zu Ausschuss. Die Kosten für Forschung und Entwicklung sowie für Materialien sind sehr hoch, sodass nur wenige Unternehmen überhaupt noch die Mittel haben, um an der Spitze zu bleiben.

Grenzen des Nutzens

Selbst wenn man neue, kleinere Strukturen schafft, schlägt sich der Gewinn nicht immer linear in der Leistung nieder. Signalverzögerungen, Widerstände und Kapazitäten, die bei immer engeren Abständen zunehmen, schwächen die Vorteile ab. Stromverbrauch, Verlustleistung und Effizienz gewinnen an Gewicht, das heißt, es reicht nicht, mehr Transistoren zu integrieren, wenn diese nicht effizient genutzt werden können.

Das Ende des Mooreschen Gesetzes

Ein klares, plötzliches Ende des Mooreschen Gesetzes ist nicht festzustellen. Vielmehr durchläuft es aktuell eine Phase der Veränderung und Abschwächung. Viele Experten sind der Meinung, dass wir um die Mitte der 2020er Jahre einen Wendepunkt erreichen werden, ab dem sich die Leistung nicht mehr automatisch alle 18 bis 24 Monate verdoppeln wird. Einige Fertigungstechnologien sind bereits in neuen Bereichen wie 2-nm-Prozessen, Gate-All-Around-Transistoren oder rückseitiger Stromversorgung („Backside Power Rails“) aktiv. Diese sollen helfen, die Effizienz und Leistung weiter zu erhöhen, auch wenn die Skalierung kleinerer Strukturen immer aufwendiger wird.

Die Industrie wendet sich zunehmend den Konzepten „Post-Moore“ und „More-than-Moore“ zu. Das bedeutet, dass sich der Fokus nicht allein auf immer kleinere Transistoren richtet, sondern auch auf bessere Architektur, Integration, Systemdesign, neuartige Materialien, heterogene Systeme, spezialisierte Beschleuniger (z. B. für KI) und 3D-Packaging. Diese Ansätze ermöglichen auch über das Ende der klassischen Verdoppelung alle zwei Jahre hinaus Fortschritt. Kurz gesagt: Das Mooresche Gesetz endet nicht mit einem Knall, sondern wandelt sich. Die Art und Weise, wie Fortschritt gemessen und erzielt wird, verschiebt sich.